Gleichzeitig mit Dresden erhielt Wittenberg 1415 das Niederlagsrecht an der Elbe.

Die Herzöge hatten darum gebeten, da die Elbe an ihrer Stadt vorbeifloss und aus Böhmen und anderen Landen Kaufmannsschatz und andere Güter von Nutzen gebracht wurden.

Dieses Niederlagsrecht schloss ein, dass alle vorbeifahrenden Schiffe drei Tage stapeln mussten.

Das heißt, am ersten und zweiten Tag musste die mitgeführte Ware den Bürgern der Stadt zum Kauf angeboten werden und am dritten Tag konnten Bürger und Gäste zum Weiterverkauf Waren erwerben.

Hat der Schiffer drei Tage gestapelt, so durfte er in Gottes Namen weiterfahren.

1423 sind in Wittenberg außerdem eine Fähre, Zoll und Geleit erwähnt, und 1428 wird dies in einer anderen Quelle bestätigt.

Mit Verleihung des Stapelrechts 1507 an Leipzig und dem Schifffahrtsvertrag von 1538, in dem das Magdeburger Stapelrecht aufgewertet wurde, begann eine neue Periode in der Geschichte des Elbhandels.

Die ohnehin schon reichen Kaufleute Leipzigs kontrollierten den Handel auf der Mittelelbe und zogen ihren Nutzen daraus.

Die Magdeburger nutzten das Stapelrecht auf ihre Weise und riegelten den Warenverkehr zwischen Ober- und Unterelbe ab.

Es ist überliefert, dass es in den ersten 50 Jahren des 16. Jahrhunderts keinem Schiff oder Floß von der Oberelbe gelungen ist, ohne vorherige Vergleichung (Zahlung der Zollgebühren) Magdeburg zu passieren.

Diese stadtwirtschaftlichen Interessen der beiden Städte standen der Entwicklung des Handels sehr entgegen.

Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass sich die Schifffahrt im betrachteten Zeitraum einem völlig verwilderten Strom gegenübersah.

Große Auskolkungen und Uferabbrüche, wandernde Sandbänke und Stromspaltungen waren die natürlichen Gegebenheiten.

Hinzu kamen im Flussbett liegende Baumstämme, Felsblöcke und Schiffsmühlen.

Dass trotzdem reger Handel auf der Elbe getrieben wurde, beweisen die vielen Konferenzen, die zu diesem Betreff im 15./16. Jahrhundert stattfanden.

Interessant sind die nicht direkt mit der Elbe in Verbindung stehenden Orte, denn 1548 und 1549 wurde in Jüterbog und 1555 in Frankfurt/O. verhandelt.

Als Tagesordnungspunkte standen meist die Minderung der Zölle und die Abschwächung der Stapelrechte Leipzigs und Magdeburgs im Vordergrund.

Die erreichten Ergebnisse konnten jedoch den Handel nicht fördern, die Kleinstaaterei und der sich ankündigende 30jährige Krieg taten ihr Übriges.

Besonders auf der Unterelbe wurden die Zollabgaben hochgetrieben.

Zu Ende des 16. Jahrhunderts wurden, hier auch von vorher zollfreien Gütern Zollabgaben verlangt und die bestehenden verdoppelt.

Nach dem 30jährigen Krieg gab es 47 Zollstellen an der Elbe.

Eine Festlegung des Westfälischen Friedens zu Münster 1648 bestimmte, dass die Zölle auf das Vorkriegsmaß herabzusetzen seien.

Um die trostlose Verfassung des Elbstroms zu verbessern, machte sich der Kurfürst Friedrich Wilhelm 1657 verdient und schloss Verträge zur Bergung von Baumstämmen und der gesunkenen Schiffe ab.

Er sorgte auch schon um 1700 um technische Verbesserungen des Elblaufs im Sinne der Entfaltung des Handels:

So wurden schon kleine Regulierungsarbeiten durchgeführt und verfallene Deiche (Dämme) instandgesetzt.

Auch seine Nachfolger setzten diese der Elbschifffahrt dienliche Politik fort und um den Schiffsverkehr anzuregen, gewährte Friedrich Wilhelm I. 1719 8% Prämie für jedes neugebaute Schiff. Weiterhin wurde mit dem Bau des Plauer Kanals 1746 der Handel mit Berlin auf dem Wasserweg sehr begünstigt.

Ein Durchstich bei Klöden entstand 1740 an der Elbe.

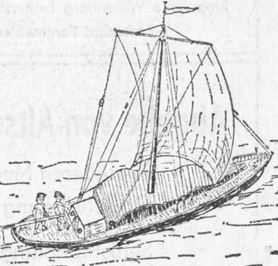

Bis in die Mitte des 19. Jahrh. war der Rahekahn auf der Elbe die gebräuchlichste Schiffsform. Gegenüber den Archen oder Schuten trugen sie das Dreifache (ca.150 t). Sie waren etwa 180 Fuß (56 m) lang und 20 Fuß (6,2 m) breit. Der stolze Mast war 52 Ellen (35 Meter) lang und maß etwa 28 Zoll im Durchmesser

Bis in die Mitte des 19. Jahrh. war der Rahekahn auf der Elbe die gebräuchlichste Schiffsform. Gegenüber den Archen oder Schuten trugen sie das Dreifache (ca.150 t). Sie waren etwa 180 Fuß (56 m) lang und 20 Fuß (6,2 m) breit. Der stolze Mast war 52 Ellen (35 Meter) lang und maß etwa 28 Zoll im Durchmesser

Karl Jüngel †

aus: Freiheit vom 27.02.1982

***

zurück – Die Elbe