1842 wurden die Zollstellen auf 14 reduziert.

Ein Rückschlag widerfuhr dem Handel, als das Zollprivileg privat verpachtet wurde, wovon auch die anhaltinischen Zölle betroffen waren.

Die Beförderung einer Last Getreide von Magdeburg bis Hamburg kostete 12 Reichstaler, wobei die Zollauslagen höher als die eigentlichen Frachtkosten waren (Last ist ein altes Hohlmaß, z. B. für Salz: 1 Last = 25 042 hl).

Der Lenzener Zoll allein brachte jährlich etwa 8 000 Reichstaler ein. Die Schifffahrtstreibenden wollten dieser Entwicklung durch Gründung einer Schifferbrüderschaft begegnen und setzten zeitweise euch ihre Forderungen durch.

So durften Schiffe der Schifferbrüderschaft auf der Fahrt von Sachsen nach Norddeutschland ohne Stapelpflicht Magdeburg passieren.

Es wurde auch die Reihefahrt eingeführt, um gleiche Bedingungen für alle Schiffer beim Be- und Entladen zu schaffen.

Vorher konnte die Lösch- und Liegezeit bis sechs Wochen dauern, außerdem waren 30-50, sogar manchmal 100 Bomätscher notwendig, um 2 bis 3 Schiffe im Konvoi elbaufwärts zu bewegen.

Im 18. Jahrhundert wird auch wiederholt über die Unzuverlässigkeit der Schiffsknechte Klage geführt.

Neben den schon erwähnten Handelsgütern hatte der Transport von vorzüglichem böhmischen Glas schon eine Bedeutung.

1720 wurde geklagt, dass böhmischen Glashändlern, die schon seit langen Zeiten auf der Elbe tausende Zentner Glas- und Schmelzwaren ausgeführt haben, in Schandau 10 Kisten wertvoller Gläser weggenommen worden seien, weil ein kurfürstliches Mandat von 1717 für sie die Landstraße als Transportweg vorschrieb. Weiterhin wurden als Handelsobjekte Kupfer, Wolle, Wachs, Öl, Leinwand, Heringe, Mühlsteine und Bier genannt.

Ein grundlegender Wandel zum Vorteil des Handels, nicht nur auf der Elbe, wurde mit dem Wiener Kongress 1814 eingeleitet.

Nach der vernichtenden Niederlage der „Großen Armee“ Napoleons bei der Völkerschlacht in Leipzig 1813 versammelten sich hier die Fürsten und Staatsmänner.

Die Paragraphen 108 bis 117 der Kongressakte kann man auch als Verfassungsurkunde des Flussschifffahrtsrechts bezeichnen.

So besagt der Paragraph 109, dass die Schifffahrt auf dem ganzen Lauf der Flüsse frei ist und in Bezug auf den Handel niemandem untersagt werden darf.

Weiter heißt es:

„Jeder Uferstand übernimmt innerhalb seines Gebietes die Unterhaltung der Leinpfade und die Arbeiten im Strombette.“

Zur Präzisierung dieser Festlegungen kam es 1821 zur Unterzeichnung der Elbschifffahrtsakte in Dresden durch alle Anliegerstaaten, die 1842 ergänzt wurde.

Die Zahl der Zollstellen wurde von 35 auf 14 reduziert.

Die bisher bestandenen Zollabgaben und sonstigen Erhebungen wandelte man in allgemeine Schifffahrtsabgaben um, die nicht in Pacht gegeben werden durften.

Die Abschaffung des Elbzolls wurde erst 1870 durch Gesetz angeordnet und parallel mit der technischen Entwicklung der Fahrzeuge (Kettendampfer) nahm der Elbhandel und der Schiffbau Aufschwung.

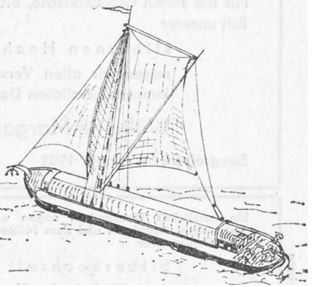

Von 1800 bis Ende des 19. Jahrhunderts war der Spreetkahn, auch „Elbriese“ genannt, auf der Elbe anzutreffen. Auffallend die großen Segelflächen, die eine günstige Ausnutzung des Windes gestatteten. Die Tragfähigkeit betrug ca. 100 Tonnen.

Von 1800 bis Ende des 19. Jahrhunderts war der Spreetkahn, auch „Elbriese“ genannt, auf der Elbe anzutreffen. Auffallend die großen Segelflächen, die eine günstige Ausnutzung des Windes gestatteten. Die Tragfähigkeit betrug ca. 100 Tonnen.

Karl Jüngel †

aus: Freiheit vom 06.03. 1982

***

zurück – Die Elbe