Nicht die Entwicklung der Fahrzeuge auf der Elbe soll im Mittelpunkt dieser Fortsetzung stehen, sondern die Entfaltung des Handels auf dem Elbstrom.

Natürlich sind schriftliche bzw. urkundliche Überlieferungen aus dieser Zeit sehr spärlich, jedoch gestatten die analysierten Quellen annähernd reale Aussagen über Handel und Nutzung unserer Wasserstraßen zu früherer Zeit.

Die erste Nachricht von einer Elbfahrt stammt schon aus der Zeit Karls des Großen, allerdings diente diese noch nicht zum Transport von Waren, sondern zur Durchführung von Kriegshandlungen.

So ist Karl der Große 805 mit seiner 4. Heeresabteilung elbaufwärts bei seinem Krieg gegen die Sachsen gefahren und hat zuvor Friesen zum Schiffsdienst auf Elbe und Havel eingesetzt.

Derartige Transporte werden im 11. Und 12. Jahrhundert öfters genannt, haben aber nicht regelmäßig stattgefunden.

Aus anderer Quelle wird bezeugt:

Im 10. Jahrhundert (981) wurde die Elbe und Saale zu einem kostbaren Transport genutzt und die Leiche des Erzbischofs Adalbert von Magdeburg auf der Saale und Elbe von Halle nach Magdeburg befördert.

Eine Urkunde aus dem Jahre 1236 berichtet, dass die Kaufleute der Mark einen umfangreichen Handel mit Hamburg über Havel und Elbe trieben.

Der Beginn der Handelstätigkeit auf der Elbe ist zu Anfang des 13. Jahrhunderts nachweisbar, vornehmlich wurde aber zunächst Getreide transportiert.

Da die Waren auch auf kleinen Nebenflüssen der Elbe verschifft wurden, lassen sich Schlussfolgerungen auf die Größe der Schiffsgefäße ziehen, die meist nur wenige Zentner trugen.

Der Nachteil der Wasserstraße bei Abwicklung der Handelsgeschäfte gegenüber dem Landweg waren die vielen Zölle, die sich per Schiff nur schwer umgehen ließen.

Die Zölle haben im gesamten Elbhandel über viele Jahrhunderte eine negative Rolle gespielt und den Warenaustausch behindert.

An jeder größeren Stadt bzw. an markanten Stromstellen (Brücken, Stromengen usw.) mussten Zollabgaben getätigt werden.

Die bedeutendsten Elbhandelsplätze im 13. Jahrhundert waren Meißen, Pirna, Dresden, Leitmeritz (Litomerice) und Aussig (Usti nad Labem)

Elbaufwärts wurden von Magdeburg Salz, Heringe, Fische, fremde Weine, Tuch, Flachs und Pfeffer verschifft, aus Sachsen kamen elbabwärts Steine, Bauholz, Häute, Messer und ebenfalls Wein.

Gleichzeitig mit Dresden erhielt Wittenberg 1415 das Niederlagsrecht an der Elbe.

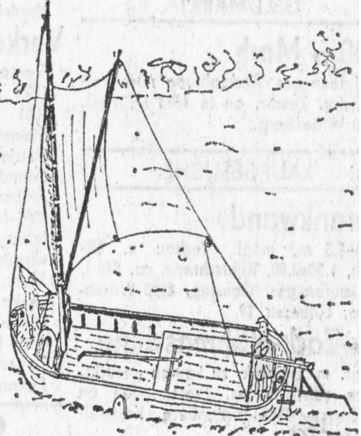

Der Stecknitzkahn, auch Polka genannt, wurde vornehmlich auf den Nebenflüssen der Elbe genutzt. Mit ihm wurde speziell Salz transportiert oder das Fass als Embolage für hochwertige Handelsware genutzt. Seine Tragfähigkeit betrug ca. 80 Zentner. Zur Anwendung kam dieser Schiffstyp um 1700.

Der Stecknitzkahn, auch Polka genannt, wurde vornehmlich auf den Nebenflüssen der Elbe genutzt. Mit ihm wurde speziell Salz transportiert oder das Fass als Embolage für hochwertige Handelsware genutzt. Seine Tragfähigkeit betrug ca. 80 Zentner. Zur Anwendung kam dieser Schiffstyp um 1700.

Karl Jüngel †

***

aus: Freiheit vom 20.02.1982