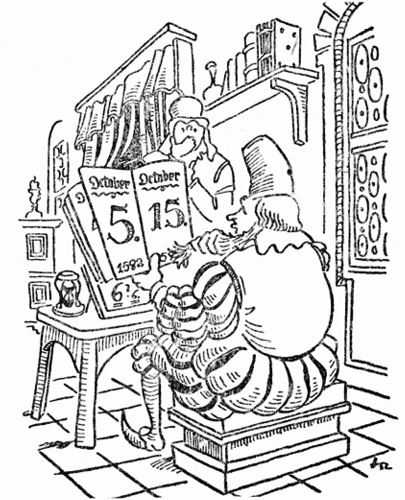

Es war vor 370 Jahren im Oktober, als einfach zehn Tage ausfielen und auf den 5. gleich der 15. Oktober folgte.

Die Menschen, die damals lebten, kamen genau um zehn Tage ihres Lebens zu kurz.

Begründet ist diese verordnete „Lebensverkürzung“ im Jahr 1582 mit der Einführung des Gregorianischen Kalenders, der in Deutschland zunächst als „verbesserter“ Kalender bezeichnet wurde (er ist allerdings bei uns erst etwa 100 Jahre später eingeführt worden. Man ließ im Jahr 1700 auf den 18. Februar gleich den 1. März folgen).

Begründet ist diese verordnete „Lebensverkürzung“ im Jahr 1582 mit der Einführung des Gregorianischen Kalenders, der in Deutschland zunächst als „verbesserter“ Kalender bezeichnet wurde (er ist allerdings bei uns erst etwa 100 Jahre später eingeführt worden. Man ließ im Jahr 1700 auf den 18. Februar gleich den 1. März folgen).

Die Kalenderreform von 1582 wurde durch den Astronomen Lilius aus Kalabrien, den Bamberger Mathematiker Clavius, den Spanier Ciaconius und den Italiener Danti auf Veranlassung von Papst Gregor XIII., nach dem ihm benannte, durchgeführt.

Bislang hatte man nach dem im Auftrage von Julius Cäsar aufgestellten Kalender die Zeit berechnet.

Dieser, der julianische Kalender, hatte den 1. Januar auf den ersten Neumond nach dem Wintersolstitium (Sonnenstillstand, Sonnenwende) festgesetzt, die Frühlings-Tag-und-Nachtgleiche aber auf den 24. März.

Die mittlere Dauer des Jahres wurde zu 365½ Tagen angenommen und festgesetzt, dass immer auf drei Jahre von 365 Tagen ein Schaltjahr von 366 Tagen folgen sollte.

Da aber 129 Jahre dieses Kalenders um ungefähr einen Tag zu lang sind, konnte dieser julianische Kalender nicht mit dem Lauf der Sonne in Übereinstimmung bleiben.

Seit Julius Cäsars Zeit waren ungefähr dreizehnmal 129 Jahre vergangen.

Damit hatte sich der Frühlingsanfang um 13 Tage vorgeschoben und fiel auf den 11. März. Um ihn nun auf den 21. zulegen, musste man zehn Tage ausfallen lassen.

Dies geschah, wie gesagt, im Jahr 1582.

Damit sich aber im Lauf der Zeit nicht wieder der alte Fehler einstellte, wurde als Jahreslänge die Zeit von 365 Tagen, 5 Stunden 49 Minuten und 16 Sekunden angenommen.

Weil 400 solcher Jahre insgesamt 146 097 Tage 26 Minuten und 40 Sekunden, 400 julianische Jahre aber 146 100 Tage ausmachen, so sind letztere um ungefähr 3 Tage zu lang.

Daher wurde bestimmt, dass zwar im allgemeinen – wie bisher – jedes Jahr, dessen Zahl durch vier teilbar ist, ein Schaltjahr von 366 Tagen sein soll, dass aber von den Schlußjahren der Jahrhunderte, wie z. B. 1600, nur die durch 400 teilbaren Schaltjahre sein sollten.

Deshalb wurde in dem neuen gregorianischen Kalender das Jahr 1600 ein Schaltjahr.

Die Säkularjahre 1700, 1800 und 1900 blieben jedoch gewöhnliche Jahre. Und erst das Jahr 2000 ist wieder ein Schaltjahr.

Beim gregorianischen Kalender werden also in 400 Jahre 97 Schalttage eingeschaltet.

Aber auch diese Regelung ist noch ungenau.

Denn vierhundert gregorianische Jahre sind noch immer um 2 Stunden 53 Minuten zu lang.

Man beschied sich damals damit, dass dem praktischen Bedürfnis auf lange Zeit hinaus Genüge getan sei.

Der gregorianische Kalender wurde in Italien, Spanien, Portugal, Frankreich und den Niederlanden sogleich eingeführt, im folgenden Jahr im katholischen Teil Deutschlands und in der Schweiz, in Polen 1584, in Ungarn 1587, im protestantischen Teil Deutschlands und in Dänemark aber erst 1699, England führte ihn 1752,

Schweden 1753 ein, während Russland zunächst bei dem alten Kalender blieb. so dass es in der Zeitrechnung immer 12 Tage zurück war.

Inzwischen haben aber alle Staaten der Erde die Kalenderreform von 1582 übernommen.

E. S.

***

aus: Freiheit vom Februar 1952