1. Die Bistümer

Die Rückeroberung, der von den slawischen Völkerschaften eingenommenen Gebiete unserer Heimat kann mit dem zehnten Jahrhundert als abgeschlossen gelten, wenn auch zur Sicherung des Landes noch des öfteren kriegerische Unternehmungen der deutschen Fürsten nötig waren.

Schon seit langem hatte neben der lärmenden, blutigen Kriegsarbeit die stille, friedliche Kulturarbeit in den Slawenländern eingesetzt. Dem deutschen Krieger folgte der deutsche Priester, dem deutschen Priester der deutsche Kaufmann und der deutsche Ackerbauer.

Bereits am Anfang seiner Regierung, im Jahre 937, gründete Kaiser Otto der Große in der Pfalz Magdeburg ein Kloster zur Ehre des hl. Moritz und besetzte es mit Benediktinermönchen aus Trier, die das Christentum unter die heidnischen Slawenstämme tragen sollten. Nach einem Jahrzehnte treuer Arbeit gelang es der Magdeburger Klostermission, zu Havelberg (948) und Brandenburg (949) Bistümer zu errichten.

Zunächst wurden diese dem Erzbistum Mainz unterstellt.

In Otto regte sich aber bald der Wunsch, Magdeburg selbst zum Erzbistum zu erheben und so zum Mittelpunkte des Deutschtums und Christentums im Nordosten Deutschlands zu machen.

Im Jahre 968 wurde ihm sein Lieblingswunsch erfüllt.

Am Weihnachtsfeste dieses Jahres weihte der erste Erzbischof von Magdeburg, Adalbert, die Bischöfe der neu errichteten Bistümer Merseburg, Zeitz und Meißen für ihr Amt.

Gleichzeitig wurden auch die älteren Bistümer, Brandenburg und Havelberg, dem neuen Erzbistum unterstellt.

Später kam noch das Bistum Posen hinzu.

(Nach kurzem Bestande wurde das Bistum Merseburg auf Betreiben des habsüchtigen, ränkevollen Erzbischofs Giseler durch Otto II. im Jahre 981 aufgehoben und zur Benediktinerabtei herabgedrückt. Erst 1004 stellte Kaiser Heinrich II. das Bistum wieder her.

Zum Bischof ernannte er seinen Hofkaplan Wigbert.

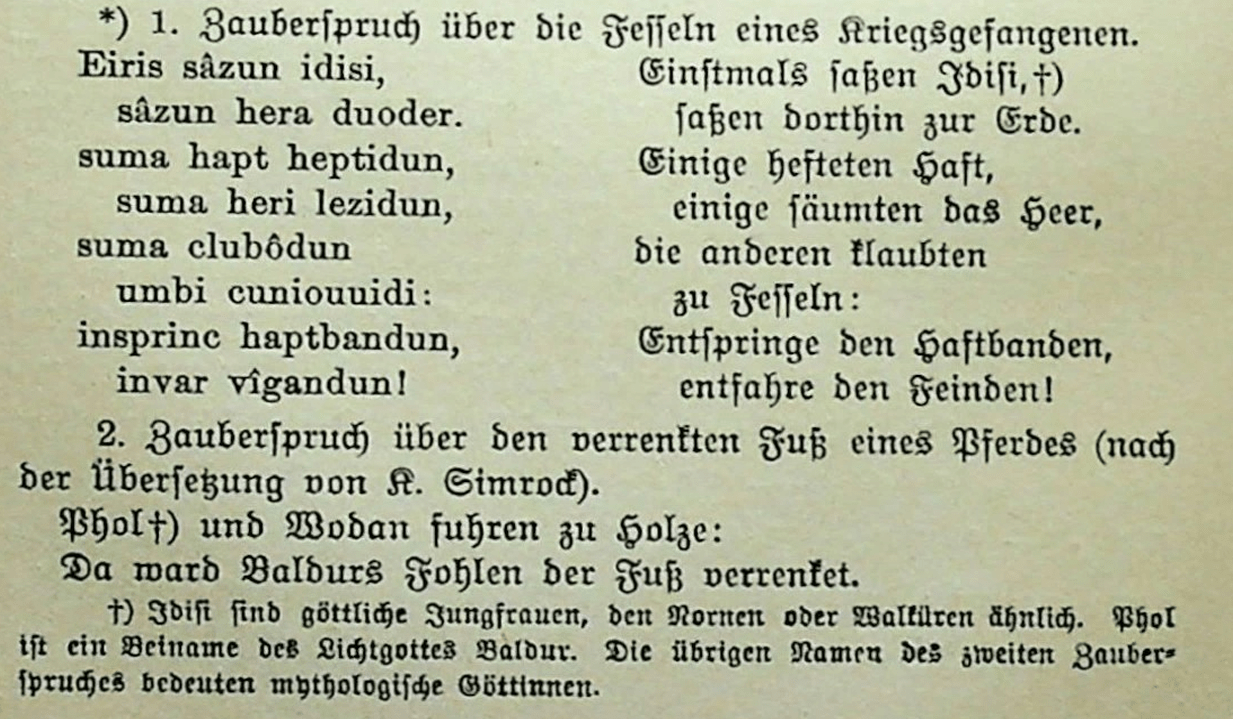

Er ist der Gründer der Stiftsbibliothek, in welcher sich vielleicht schon damals die 1841 von Professeor Waitz entdeckten berühmten „Merseburger Zaubersprüche“ vorfanden – ein poetisches Denkmal aus der Heidenzeit.*)

Giselers Nachfolger wurde der durch seine Chronik berühmte Thietmar, unter dessen bischöflicher Regierung auch mit dem Baue des Merseburger Domes begonnen wurde.

Giselers Nachfolger wurde der durch seine Chronik berühmte Thietmar, unter dessen bischöflicher Regierung auch mit dem Baue des Merseburger Domes begonnen wurde.

Der Bischofsstuhl von Zeitz wurde wegen der noch unruhigen Zeiten durch Kaiser Konrad II. im Jahre 1028 nach Naumburg verlegt und blieb dort, trotz des fortgesetzten Widerspruchs der Stadt Zeitz.

2. Die Lehen

Das den Wenden abgerungene Land wurde Eigentum des Königs, der den größten Teil als Lehen an die Edlen, welche ihm zum Kampfe gefolgt waren, sowie an die Kirche, an weltliche und geistliche Herren austeilte.

Der Anteil der Fürsten trug die Bezeichnung „Fahnenlehen“, weil der Kaiser diesen bei der feierlichen Belehnung eine Fahne zu überreichen pflegte, während der Kirche und der Geistlichkeit gegenüber Ring oder Stab als Symbol der Belehnung galt.

Der Sachsenspiegel nennt als derartige Fahnenlehen die Marken Brandenburg, Meißen, Lausitz und die Grafschaft Aschersleben.

Diese Lehen waren nicht selten von bedeutendem Umfang.

So verlieh Kaiser Otto der Große um das Jahr 979 dem Kloster Memleben, die im Gau Nisizi belegenen Burgwarte Prettin, Axien, Clöden, Elsnig und Dommitzsch.

Den um ihre Einkünfte besorgten Mönchen erschien aber dieser

———————

Da besang ihn Sindgund und Sunna, ihre Schwest’r;

Da besang ihn Freya und Volla, ihre Schwest’r,

So die Beinverrenkung, so die Blutverrenkung,

wie die Gliederverrenkung;

Bein zu Beine, Blut zu Blute,

Lide zu Lide, wie geleimt saßen sie.

————————-

Besitz noch so unsicher, daß sie ihn 992 gegen Güter im Magdeburgischen umtauschten.

Noch freigebiger zeigte sich Otto dem neugegründeten Erzstifte Magdeburg gegenüber, dem er zahlreiche Ortschaften westlich der Elbe und den Zins und Zehnt aus dem eroberten Gebiete rechts des Flusses verlieh.

Außerdem überwies er ihm das Moritzkloster zu Magdeburg mit allen Einkünften, zu denen u. a. die Schlösser Kalbe in Nordthüringen und Rosburg im Gan Serimunt gehörten.

Die Mönche des Moritzklosters siedelten nach dem im Süden der Stadt auf dem Riddagsberge erbauten Kloster Berge über, das der Kaiser gleichfalls mit reichen Einkünften bedachte.

Die Wenden, welche sich der deutschen Herrschaft unterwarfen, durften in den von ihnen bisher besessenen Gebieten wohnen bleiben.

Nach dem Kriegsrecht jener Zeit wurden sie jedoch Unfreie, Sklaven, und gingen mit dem Lehen an die einzelnen Grundherren über, denen sie als wohlfeile Arbeitskräfte willkommen waren.

Der als Lehen ausgetane Grundbesitz war oft von solchem Umfange, daß er mit Hilfe von Sklaven allein nicht mehr bewirtschaftet werden konnte, um so weniger, als die Geistlichkeit gegen das Halten von Sklaven eiferte, weil dieses mit den christlichen Grundsätzen unverträglich war.

Aus diesem Grunde waren die Träger der großen Lehen geneigt, Teile ihres Besitzes als sogenannte Afterlehen an andere Freie abzutreten, die ihnen dafür entweder einen bestimmten Teil vom Ertrage (Zehnten) abliefern mußten, oder auf dem Hauptgute des Grundherrn zu Diensten (Hand- und Spanndienst) verpflichtet waren.

Gleichzeitig gewannen die Lehensherren in ihnen eine Anzahl Mannen, die sie bei einem Heeresaufgebote dem obersten Lehensherren, dem Kaiser, zuführen konnten.

Nicht selten gaben zahlreiche Freie ihren Besitz freiwillig an Große des Landes, um ihn unter bestimmten Bedingungen aus deren Händen als Lehen zurück zu erhalten.

Dieses Lehensverhältnis gab ihnen in unruhigen, rechtsunsicheren Zeiten Schutz und Schirm gegen feindliche Übergriffe.

Besonders den Schutz der Kirchen und Klöster suchte man auf diese Weise zu gewinnen, da dieser den weltlichen Lehen gegenüber mannigfache Vorteile, namentlich hinsichtlich des drückenden Heeresdienstes bot.

So gaben die Fürsten Heinrich und Otto von Anhalt im Jahre 1267 Stadt und Schloß Wegeleben mit Gericht, Münze und anderen Gerechtigkeiten dem Erzbistum Magdeburg und nahmen es von diesem wieder zu Lehen.

Aus gleichem Grunde traten die Fürsten Georg, Adolf und Albrecht von Anhalt die Orte Zerbst, Köthen, Bernburg, Nienburg, Gröbzig, Plökkau, Warmsdorf, Hoym, Harzgerode, Güntersberge und Gänsefurt mit allem Zubehör an den Erzbischof Friedrich von Magdeburg ab, und empfingen es von diesem wieder zu Lehen, worüber sie dem Erzbischof als ihrem „gnädigen Herrn, lieben Gefatter und fründ“ unter dem 1. November 1460 einen Lehens-Revers ausstellen.

Mit der Aufteilung des eroberten Wendenlandes in Lehen begann auch die erfolgreiche Kolonisierung dieser Heimatgebiete.

Seit ihrer Eroberung verstrich aber immerhin über ein Jahrhundert, ehe der deutsche Bauer mit Axt und Pflug das Land völlig der deutschen Kultur gewann, ehe hinter den schützenden Mauern der Ansiedelungen der deutsche Bürger dem Gewerbefleiß und Handel eine bleibende Stätte schuf.

3. Das Land

Noch waren weite Gebiete mit unmeßbaren Waldungen, Heiden und Sümpfen bedeckt.

Nur hin und wieder tauchte in dieser Wildnis am erhöhten Flußufer eine Siedelung, wie eine Oase in der Wüste auf, umgeben von wenigen, schlecht bearbeiteten Feldern, die sich in schmalen Streifen am Flusse entlang zogen.

Die Höhen und Täler der Gebirge, wo heute schlanke Kirchtürme ins Land grüßen und freundliche Kurorte Gesundheit und Erquickung verheißen, waren damals noch unbewohnt.

Sumpfiger, dunkler Urwald, in welchem die vom Sturme gefällten Baumriesen mit Wurzeln und Ästen ein undurchdringliches Gewirr bildeten, finstere Abgründe, steile, von schäumenden Wildbächen durchtobte Felsschluchten schreckten die Menschen ab, und nur der kühne Jäger, der unternehmende Händler wagte sich in dieses von düsteren Sagen umwobene, unwirtliche Gebiet.

Die Niederungen aber, wie z. B. das Unstrutried, waren meilenweit mit Wasser bedeckt.

Da den Flüssen die schützenden Dämme fehlten, so überschwemmten die von Regengüssen geschwellten trüben Fluten ungehindert das Land.

Oft verließen sie dabei das alte Bett und gruben sich gewaltsam einen neuen Weg.

Von diesen vielfachen Veränderungen der Flußläufe zeugen heute noch die zahlreichen „toten Arme“ der Elbe, Saale und Mulde – im Volksmunde „alte Elbe“, „alte Saale“, „alte Mulde“ genannt.

Die Überschwemmungen ließen viele Teiche, Seen und grünschillernde Sümpfe zurück, welche die Luft mit übelriechenden, giftigen Dünsten erfüllten.

Erlen- und Weidengestrüpp, Binsen und Schilfrohr umsäumte die Gewässer und bot den zahlreichen Sumpf-und Wasservögeln willkommenen Unterschlupf.

In den Flußniederungen bildeten Wasserpflanzen und Moos eine trügerische Decke, die dem arglosen Wanderer heimtückisch den Untergang drohte.

Über die graubraune Fläche schritt würdevoll, der Storch, ließ der Kiebitz sein einförmiges „Kiwitt“ ertönen, während in der Luft der Fischadler seine Kreise zog und an den Flüssen der Fischreiher im Wetteifer mit der Fischotter die stummen Bewohner des Wassers erspähte.

An seichten Stellen aber wölbte der Biber ungestört seine „Burg“ und fand an der Rinde der üppigen Erlengebüsche überreiche Nahrung.

4. Die Bevölkerung

Die Bevölkerung des platten Landes in den eroberten Gebieten bestand der Hauptmasse nach aus den unterworfenen Wenden (Sorben).

Wie schon bemerkt, ließ man diese auf ihren Äckern, die aber Eigentum des neuen Grundherrn wurden.

Als Unfreie mußten sie diesem Dienste und Zins leisten.

In ihrem Verhältnis zum Grundherrn unterschieden sich die Sorben in drei Klassen:

– Supane,

– Wittsazzen und

– Smurden.

Supane und Wittsazzen waren die Reste der sorbischen Oberhäupter.

Erstere bildeten die Vorsteher der wendischen Ortschaften und hatten als solche im Auftrage des Grundherrn die Polizeigewalt über die Dorfeingesessenen auszuüben, sowie als Dolmetscher und Schöffen in wendischen Angelegenheiten vor Gericht zu erscheinen. Daneben lag ihnen die Eintreibung des Zinses und anderer an den Grund- oder Landesherrn zu entrichtenden Abgaben ob.

Für ihre Tätigkeit wurde ihnen ein zinsfreies Lehen von einigen Hufen zugewiesen.

Ihnen im wesentlichen gleichgestellt waren die Wittsazzen, welche dem Grundherrn zu Roßdiensten und zur Heeresfolge verpflichtet waren.

Ihr Lehen war kleiner als das der Supane und außerdem noch mit Zins belastet, aber doch frei von persönlicher Fronarbeit.

Supane und Wittsazzen standen also den deutschen Dienstmannen nahe, doch konnten sie als Wenden niemals völlig deren Rechte erlangen.

Die niedrigste Stufe nahmen die Smurden ein.

Schon der Name, welcher von smarde = Gestank, Schmutz hergeleitet ist, kennzeichnet ihre verachtete Stellung.

Es waren ursprünglich die Unfreien der Sorben-Wenden.

Sie dienten auf den Gütern der Grundherren als unfreie Knechte, ohne jeglichen Besitz und ohne Aussicht, solchen erwerben zu können.

Als Sklaven waren sie mit Leib und Leben völlig in die Hand ihres Herrn gegeben.

Selbst Gunzelin, der Bruder des Markgrafen Ekkehard von Meißen, scheute sich nicht, Smurden an die Juden zu verkaufen.

Außer den Grundherren und ihrem Hofgesinde befanden sich damals nur wenige Deutsche im Lande; allenfalls kommen noch einige Flüchtlinge und Hörige im Gefolge der Herren in Betracht.

Mit diesen wenig geeigneten Arbeitskräften und den unzureichenden Hilfsmitteln konnte der Acker nur unvollkommen bebaut werden.

Ebenso wurde Gewerbe und Handel nur in sehr bescheidenem Umfange betrieben.

Was der gemeine Mann bedurfte, daß verfertigte er sich mit eigener Hand, während es den Herren durch die Dienstpflichtigen beschafft wurde.

In erster Reihe betraf dies Kleidung, Waffen und Hausgerät.

Der Handel, welcher fast ausschließlich in den Händen südländischer Kaufleute lag, umfaßte Bodenerzeugnisse, die dem Lande fehlten, Gewürze, Wein und vor allem das unentbehrliche Salz.

Das Handwerk wurde nur als Nebenbeschäftigung betrieben.

Selten veranlaßten einzelne Grundherren ihre Hörigen, Waren über den eigenen Bedarf hinaus anzufertigen, deren Verkauf sie dann entweder selbst in die Hand nahmen, oder gegen eine bestimmte Abgabe den Erzeugern überließen.

So wurde in einzelnen großen Gutshöfen, vor allem aber in den Klöstern, bald eine gewisse Arbeitsteilung vorgenommen: besonders befähigte Hörige übernahmen die Herstellung bestimmter Gegenstände.

Auf diese Weise entstand die Zunft der

– Waffenschmiede,

– Goldschmiede,

– Tischler,

– Maler,

– Netzmacher usw.

Für den Markt wurde indessen noch nichts gearbeitet.

Die Märkte entstanden im wesentlichen erst in den Städten, welche die deutschen Ansiedler gründeten.

5. Die niederländischen Ansiedler

Die Einwanderung des deutschen bäuerlichen Elements in unsere den Slawen abgewonnenen Heimatgebiete nahm mit dem 12. Jahrhundert ihren Anfang.

Damit beginnt die eigentliche und erfolgreiche Kolonisierung und Germanisierung des Landes.

Die Gründe für jene Einwanderung liegen teils auf wirtschaftlichem, teils auf religiösem und teils auf politischem Gebiete.

In den niederländischen Marschlandschaften war wiederholt die Nordsee eingebrochen und hatte den Bewohnern Grund und Boden, Haus und Habe geraubt und zerstört.

Wohin sollten die Unglücklichen sich wenden?

Das dichtbevölkerte Niederland hatte keinen Raum mehr für sie. Wanderten sie aber in die benachbarten Gebiete, so nahmen ihnen die rauhen Gesetze jener Zeit, die den Fremdling zum Sklaven und seinen Besitz zum Eigentum des Landesherrn machten, noch die gerettete letzte Habe und vor allem das kostbarste Gut, ihre Freiheit.

Mit Freuden folgten daher die tätigen Niederländer dem Rufe, mit welchem die Fürsten Konrad III., Friedrich Barbarossa, Heinrich der Löwe und Albrecht der Bär, so wie der Magdeburger Erzbischof Wichmann ihnen Wohnung und freien Besitz in den eroberten Slawenländern anboten.

Voll Dank gegen jene Männer sang später der niederdeutsche Volksmund:

Hinrik der Leuw und Albrecht der Bar.

Dartho Frederik mit dem roden Har,

Dat waren dree Heeren,

De kunden de Welt verkehren.

Und in einem flämischen Auswandererliede aus dem 12. Jahrhundert heißt es:

Naer Ostland willen wy ryden,

naer Ostland willen wy mée,

al over die groenen heiden,

frisch over die heiden!

daer isser een betere stee.

Als wy binnen Ostland kommen,

al onder dat hooge huis,

daer worden wy binnen gelaten,

frisch over die heiden;

zy heten uns willekom zyn.

(Nach) F. Willems, Dude vlämische Liederen. Gent 1848.)

Andere Einwanderer wieder betrachteten den Zug ins heidnische Wendenland gleich einem Kreuzzuge, für eine gottgefällige, verdienstvolle Sache.

Die Fürsten aber bemühten sich in eigenem und politischem Interesse, jene Einwanderungen in Fluß zu bringen und zu fördern.

Die Kolonisten kamen nicht mit leeren Händen; neben Fleiß, wirtschaftlicher Züchtigkeit und Erfahrung brachten sie auch einigen Besitz mit.

Das war nötig, da ja der urbar zu machende Boden vorläufig noch keinen Ertrag lieferte.

Auch waren die Ankommenden mit den zweckmäßigen Gerätschaften für die Rodung und Bearbeitung des Bodens ausgerüstet.

So brachten sie vor allem den eisenbeschlagenen Räderpflug mit, welcher dem von der slawischen Bevölkerung bis dahin benutzten unzureichenden hölzernen Hakenpfluge weit überlegen war.

Man ist leichthin geneigt, die Kolonisation der Slawenländer ausschließlich den Niederländern zuzurechnen.

Es darf jedoch nicht vergessen werden, daß neben diesen – wenn auch in beschränkterem Umfange – noch andere Ansiedler tätig waren:

– die Franken an der oberen Saale,

-die Sachsen am Unterlaufe dieses Flusses und

– die Thüringer in der Mark Zeitz.

Die Grenzen ihrer Tätigkeit bezeichnen die Endungen der Ortsnamen, von denen „reuth“ fränkischen und „rode“ sächsischen Ursprungs ist, während „reuden“ die niederländische Gründung anzeigt.

Die höchste Bedeutung für unsere Heimat haben allerdings die Niederländer oder wie sie auch heißen – die Fläminger.

Diese wählten mit Vorliebe die flache Ebene, die Sumpfniederungen an den Flüssen für ihre gesegnete Tätigkeit, während sie die Berge und den steinigen Urwald nach Möglichkeit mieden.

Mit der in der Heimat erworbenen und geübten Geschicklichkeit in Wasserbauten legten sie weite Sumpfgebiete für den Ackerbau trocken, so

– die Elsterniederung um Herzberg,

– den Fiener Bruch,

– die Wische bei Werben,

-das Unstrut- und Helmeried.

Hier entstanden unter der geschäftigen Hand dieser Kolonisten die Ried-Ortschaften

– Langenrieth,

– Martinsrieth,

– Lorenzrieth,

– Nikolausrieth,

– Katharinenrieth und

– Kalbsrieth.

Der Name „goldene Aue“ bezeugt hinlänglich die durch Fleiß und Ausdauer geschaffene Fruchtbarkeit dieser Niederung.

Mit gleichem Fleiße regelten die Niederländer die Flußläufe von Elbe, Mulde, Havel und Spree durch zahlreiche Deichbauten.

Aus ihrer Heimat brachten sie auch die Kunst des Backsteinbaues mit, die in den zahlreichen neugegründeten Ortschaften, Kirchen und Schlössern Verwendung fand.

Heute noch sind beispielsweise der Dom in Stendal und die Klosterkirche in Jerichow sehenswerte Denkmäler der niederländischen Baukunst.

Nicht selten bewahren die Namen der Neugründungen die Erinnerung an die niederländische Heimat der Kolonisten.

So erinnert

– Mücheln an Mecheln,

– Niemegk an Nymwegen,

– Genthin an Gent,

– Tochheim an Dokkum,

– Brück an Brügge,

– Dornau an Doornik,

– Kemberg an Kemerich,

– Gräfenhainichen an ’s Graven-Haag.

Auch zahlreiche andere Namen und Bezeichnungen halten noch heute dankbar das Andenken an diese flämischen AnsiedIer wach; so der Höhenrücken

– Fläming,

– Flemsdorf,

– Flemingstal und

– Flemmingen.

In verschiedenen Orten des Kreises Wittenberg waren die „flandrischen Hufen“ als Feldmaß lange Zeit im Gebrauche.

Die vorhin genannten Ried-Dörfer galten den Umwohnenden als „flämische Kolonie“, deren Vorort Langenrieth war.

Hier wurde nach „flämischem Rechte“ Gericht gehalten, und noch im Jahre 1850 wurde „flämischer Acker“ daselbst bei Verkauf oder Erbschaft „verkirchganget“, d. h. ein gemeinschaftlicher Kirchgang sämtlicher Besitzer von „flämischem Acker“ mit anschließendem Mahle machte die Besitzveränderung in den Augen der Beteiligten erst rechtskräftig.

In Bitterfeld bestand bis zum Jahre 1873 die „Fläminger Sozietät“. Sie umfaßte 45 Hufen, von denen 30 verteilt wurden, und 15 zur gemeinschaftlichen Benutzung verblieben.

Als Mitglied der Sozietät galt, wer mindestens eine halbe „flämische Hufe“ besaß.

Die Genossenschaft hatte ihre besonderen Ordnungen und bestätigten Satzungen; leider gingen die wertvollen Bücher und Urkunden bei einem Brande verloren.

Noch heute bezeichnet man in manchen Gegenden große, starke Menschen als „flämische Kerls“ und breite, grobgeschnittene Züge als ein „flämisches Gesicht“.

Auch nach Einwanderung der deutschen Ansiedler blieben die Sorben zumeist im Lande wohnen.

Nur zuweilen veranlaßten Gründe wirtschaftlicher Natur deren Verdrängung; so in der Gegend zwischen Wittenberg und Dessau, wo infolge der Gewaltpolitik Albrechts des Bären ein rücksichtsloses Vertreiben der alten Bevölkerung stattfand.

Trotz des äußerlich friedlichen Zusammenwohnens dauerte die nationale Abneigung der Deutschen gegen die Sorben Jahrhunderte hindurch fort.

Noch im 16. Jahrhundert führte der Widerwille gegen das Wendentum namentlich in den Städten zu offenen Feindseligkeiten.

Der Name „Wend“ galt als Schimpfname, und wer einen Deutschen damit belegte, wurde gerichtlich bestraft.

Die Satzungen der Zünfte wehrten ausdrücklich jedem Wenden die Aufnahme, und in manchen Geburtsbriefen jener Zeit findet sich der Zusatz, daß der Inhaber

„von deutcscher zcungen, von vater und muter und von allen synen vier anen (also von deutscher Abstammung) geboren syn“.

Der Gebrauch der wendischen Sprache vor Gericht usw. war wiederholt eingeschränkt worden; im Jahre 1327 erfolgte ein dahingehendes Verbot für das ganze Herzogtum Sachsen.

6. Die Klöster

Hervorragenden Anteil an der Kolonisation unserer Heimat haben einzelne Mönchsorden, vor allem die Zisterzienser, deren Niederlassungen durch das ganze Land verteilt waren.

Von ihnen wurde u. a. 1140 das bekannte Kloster Schulpforta (Zisterzienser-Abtei St. Marien zur Pforte) gegründet, das im Jahre 1543 durch Moritz von Sachsen neben Meißen zu einer Landesschule umgewandelt wurde.

Auch die heutige „Klosterschule“ (Gymnasium) Roßleben ist eine Gründung der Zisterzienser, die hier ein Nonnenkloster erbauten, von dessen reichen Einkünften die in der Reformationszeit errichtete Lehranstalt im wesentlichen noch heute erhalten wird. Ebenso verdankte das Kloster „zum güldenen Stern“ (Marienstern) in Mühlberg a. d. Elbe Angehörigen dieses Ordens sein Entstehen, desgleichen die Klöster Walfenried, Zinna u. a.

Die Ansiedlungen der Zisterzienser waren in Deutschland so zahlreich, daß ein Sprichwort behaupten konnte, wenn ein Mönch dieses Ordens aus Deutschland nach Rom reise, so könne er bis zu den Alpen hin stets auf eigenem Grund und Boden übernachten. Wie groß der Besitzstand einzelner Klöster war, erhellt daraus, daß beispielsweise das Zisterzienserkloster Grünhain bei Schwarzenberg zuletzt drei Städte und 56 Dörfer sein eigen nannte.

Neben den Zisterziensern wirkten – wenn auch nicht im gleichen Umfange – die Prämonstratenser.

Ihnen verdankte das Kloster Leitzkau, das Marienkloster in Magdeburg sowie das Kloster zu Jerichow sein Entstehen. Benediktinermönche gründeten das Jungfrauenkloster Drübeck am Harz, sowie das Männerkloster Elisenaburg oder Ilsenburg. Benediktiner waren es auch, mit denen 1114 das neuerbaute Kloster Bosa bei Zeitz besetzt wurde.

Der Reichtum der Klöster erklärt es, daß das Amt des Klostervorstehers, des Abtes resp. der Äbtissin, ein sehr einflußreiches und begehrtes war.

So darf es nicht wundernehmen, daß wir namentlich viele Fürstensöhne resp. Fürstentöchter im Besitze dieser Würde finden. Aber auch edlere Beweggründe veranlaßten hochgestellte Personen, das Mönchsgelübde abzulegen.

So tritt z.B. Fürst Wilhelm von Anhalt 1473 als schlichter Mönch in den Franziskanerorden ein, und Luther erzählt in seinen „Tischreden“, wie er ihn, mit dem Bettelsacke auf dem Rücken, in den Straßen von Magdeburg habe gehen sehen.

Bei allen berechtigten Vorwürfen und Anklagen, die man gegen Mönche und Klöster namentlich zur Zeit ihrer Entartung und ihres Verfalles erheben muß, darf die segensreiche Tätigkeit nicht vergessen werden, die sie bei der Kolonisierung unserer Heimat entfaltet haben, eine Tätigkeit, welche geradezu vorbildlich für jede Kolonisationsarbeit geworden ist.

In besonderem Maße gilt dieses von den Zisterziensermönchen.

Mit bewundernswertem Fleiße und erstaunlichen Erfolgen gingen die Klosterbrüder ans Werk:

– Sümpfe wurden trocken gelegt,

– Wälder gelichtet,

– austretende Flüsse eingedeicht,

– dürre Wüsteneien in fruchtbares Acker- und Gartenland um gewandelt.

Von den ernsten Fremdlingen im weißen Ordensgewande mit der schwarzen Kapuze erhielt der Landmann vollkommenere Geräte zur Bearbeitung des Bodens, südliche Sämereien und Blumen;

von ihnen Iernte er den Weinstock und seinen Anbau, die edlen Obstsorten, nahrhafte und heilsame Kräuter, sowie den Weizen und andere noch fremde Feldfrüchte kennen, die auch unter dem kälteren Himmel der norddeutschen Heimat gediehen.

An den klösterlichen Gütern, welche wahre Musterwirtschaften waren, sah man, wie durch zweckmäßigen Betrieb der Ertrag des Landes um ein beträchtliches gesteigert werden konnte, namentlich seitdem man von der veralteten Weidewirtschaft zu der für die Düngererzeugung unerläßlichen Stallwirtschaft überging.

Neben dem Getreidebau Iegten die Klöster Spezialkulturen an; sie pflanzten Handelsgewächse, Gewürz und Gemüsepflanzen.

Der umfangreiche Weinbau an Saale und Unstrut verdankt den Zisterziensern sein Entstehen, während der weltberühmte Gartenbau Erfurts von den Benediktinern begründet wurde, die auf dem Petersberge bei Erfurt sich ansiedelten.

Von wesentlichem Vorteil war es, daß die Neugründungen der Zisterzienser mit dem Mutterkloster und den vier Hauptklöstern in Frankreich in steter Verbindung blieben.

Von dort aus erhielten sie beständigen Zuzug; durch jene wurde man mit allen Fortschritten und Entdeckungen des höher kultivierten südlichen Stammlandes bekannt.

Bevor die Mönche ihre Kulturarbeit in Angriff nahmen, prüften sie mit weiser Vorsicht den Boden, untersuchten die Lage und das Gefälle des Wassers.

Erwies sich die Gegend als zum Anbau geeignet, so wurde ein größerer Bezirk in feierlicher Prozession in Besitz genommen.

Den Ordensbrüdern voran schritt der Abt, in der einen Hand das hölzerne Kreuz, in der anderen den Weihkessel haltend.

Mitten im Walde wurde das Kreuz aufgepflanzt und in Jesu Namen das Werk begonnen.

Zunächst sprengte der Abt nach den vier Himmelsrichtungen das Weihwasser aus, dann ergriff er die Axt und schlug einige Sträucher nieder.

Seinem Beispiele folgten die Mönche, und begannen von diesem Mittelpunkte aus den Wald in immer weiterem Kreise zu lichten.

In den so geschaffenen Ansiedelungen erhoben sich bald schmucke Wohnstätten aus Stein.

Von schlanken Kirchtürmen tönten die Glocken weithin durch den Wald und riefen die Neubekehrten und Andächtigen ins Gotteshaus, dessen Inneres fleißige Mönchshände mit erhebendem Schmucke aus Erz und Stein geziert hatten.

Am rauschenden Bache weideten wohlgenährte Rinder, im stillen Waldgrunde klapperte die Klostermühle, und über festgefügte Brücken, auf neugeschaffenen Straßen und Kanälen führte der Kaufmann unbehelligt seine Waren durch das Land.

Während so der eine Teil der Mönche Einöden und Wildnisse in blühendes Land umschuf, saßen andere Brüder daheim in der stillen Klosterzelle und gaben sich mit Eifer der Unterweisung der Jugend hin, oder legten in den Büchern die Ergebnisse ihres Forschens und Denkens nieder, oder sorgten in verschiedenen Zweigen des Handwerks für der Brüder und des Klosters Notdurft.

Mit trefflichen Worten kennzeichnet der bekannte Landschaftsschilderer A. Trinius in seinen „märkischen Streifzügen“ die segensreiche Tätigkeit der Zisterziensermönche:

„Hier war ein Boden geschaffen, alles Können in die Schranken zu rufen, eine Gelegenheit gegeben, im Gegensatze zu ihren das Christentum predigenden Brüdern, in praktischer Weise heidnisches Land und heidnische Herzen zu gewinnen.

Nur mit aufrichtiger Bewunderung vermag man den Spuren dieser unermüdlichen Arbeiter zu folgen, die, ruhig von Ort zu Ort vordringend, mit jedem Jahre den Kreis ihres Schaffens und Besitzes erweiterten.

Axt und Spaten der Zisterziensermönche haben vielleicht in den Augen der Wenden größere Wunder bewirkt und mehr die Herzen bezwungen, als das aufgepflanzte Kreuzesdenkmal allein vermocht hätte.

Und je mehr Licht, Ordnung und Wohlstand sie allmählich verbreiteten, um so williger lauschte auch das finstere, haßerfüllte Wendenvolk den weißgekleideten ernsten Mönchen, wenn diese zur Feierstunde von der unendlichen Liebe jenes Dulders auf Golgatha zu ihnen sprachen.“

7. Die Bekehrung der Wenden

Unbedingt hat diese Art, den Wenden praktisches Christentum vorzuleben, weit mehr zu dessen Verbreitung und Befestigung beigetragen, als alle vorhergegangenen, durch Waffengewalt unterstützten Versuche.

Jene Gewaltpolitik, welche das Christentum mit der Schwertspitze einimpfen wollte, hat gar viel an den Wenden verschuldet.

Und wenn man auch diesen bittere Vorwürfe nicht er sparen darf, so kann man doch den Worten eines großen Geschichtsforschers ihre Berechtigung nicht absprechen:

„An den Wenden und Sorben liegt eine Blutschuld auf Deutschland. Es ist die trübe, verloschene Geschichte eines zertretenen Volkes.“

Wir gedachten schon der „Merseburger Schar“, jener Räuberlegion, der im Kampfe gegen die Wenden auch die schlimmsten Verbrechen erlaubt waren.

Gleich ihr erhielten nicht selten auch andere deutsche Heere den ausdrücklichen Befehl, die feindlichen Wendenstämme gänzlich auszurotten.

Mit hochmütiger Verachtung sahen die Deutschen auf die Slawen herab.

Bezeichnend für den Grad dieser Verachtung ist es, daß ihnen Hund und Wende als gleichbedeutende Schimpfnamen galten.

Jede Gemeinheit, die sich erfinden ließ, wurde den Wenden nachgeredet, und selbst deren gute Eigenschaften, wie die Bedürfnislosigkeit, verfielen dem Hohne und der Verachtung der hochfahrenden Sieger.

Vor allen Dingen aber machte die Belastung der Wenden durch Zins und Zehnte diese dem von ihren Bedrückern vertretenen Christentume abhold.

Klagt doch der Obotritenfürst Pribislaw im Jahre 1164, daß die Bewohner seines kleinen Gaues dem Herzog Heinrich dem Löwen 1.000 Mark und dem Markgrafen 100 Mark zinsen müßten.

„Wir möchten gern fliehen,“ ruft er bitter aus, „wenn wir nur wüßten, wohin wir uns wenden sollen.

Wir sind ohnehin vertrieben aus dem Lande unserer Geburt, und des Erbes unserer Väter beraubt.

Der Herzog hat uns das Erbe der Väter genommen und an Fremdlinge gegeben: Sachsen, Westfalen, Holländer, Flämen und andere Nationen.“ Und als auf dem Landtage zu Artlenburg Heinrich der Löwe die Wenden zur Annahme des Christentums bewegen will, da gellt ihm aus deren Munde der Verzweiflungsschrei entgegen:

„Mag der Gott, der im Himmel sitzen soll, dein Gott sein, und du sei unser Gott. Verehre du jenen, wir wollen dich verehren!“

Die Wut der slawischen Aufstände richtete sich daher in erster Linie immer gegen die Kirchen, Mönche und Priester, denen sie zinsen mußten.

Der Bischof von Brandenburg erlitt durch die Hand der eigenen slawischen Beichtkinder den Tod, und selbst im Grabe ließen die Haßerfüllten seinem Leibe keine Ruhe.

Wie aus zwei in Beckmanns „Historie von Anhalt“ abgedruckten Schreiben hervorgeht, wichen zahlreiche Sorben aus dem Lande und ließen sich in den blühenden Wendenreichen des Nordens und Ostens nieder, um nicht den ihnen verhaßten Christen glauben annehmen zu müssen.

Es kann nicht wundernehmen, daß die Wenden alle erlittene Unbill blutig zu rächen suchten.

Zahlreiche Beispiele zeigen, mit welcher Grausamkeit und teuflischen Roheit sie dem Hasse gegen ihre Bedrücker Luft machten.

Nur unter dem Schutze der Waffen konnten die christlichen Sendboten in jenen bewegten Zeiten ihr Werk treiben.

Ihre Erfolge waren eben deshalb auch nur gering nicht ohne eigene Schuld.

Die meisten Priester waren zu bequem und zu stolz, die schwere und verachtete Sprache der Wenden zu erlernen.

So kam es, daß jenen die christlichen Gottesdienste unverständlich blieben, ja, von ihnen mit Spott und Hohn verfolgt wurden.

Der Haß der Besiegten gegen das Christentum ging sogar soweit, daß sie einst einem Christusbilde am Kreuze Hände und Füße abhieben und die Augen ausstachen.

Und es dämpfte wahrlich diesen Haß nicht, als Kaiser Konrad einer Anzahl gefangener Wenden zur Strafe ein Gleiches tat.

Einmal schien es, als sollte eine neue, bessere Zeit kommen, als der Wendenfürst Gottschalk zur Zeit Heinrichs IV. die Taufe annahm. Doch nicht lange währte es, da richtete ein heimtückischer, herrschsüchtiger Verwandter unter dem Wendenvolke eine Empörung gegen den christlich gewordenen Fürsten an.

Gottschalk wurde getötet, Mönche und Priester grausam hingemordet, die Gotteshäuser niedergerissen, verbrannt und alle Spuren des Christenglaubens vertilgt.

Es dauerte lange, bis die Wenden Christentum und christliche Sitten auch nur äußerlich annahmen, und wenn sie es taten, so geschah es nur gezwungen, nicht aus innerem Drange.

Noch bis ins 12. Jahrhundert hinein hielten die Sorben in unseren Gebieten an ihren fratzenhaften Götzen fest.

Erzbischof Adelgot klagt, daß sie diesen selbst zu dieser Zeit noch Menschenopfer brächten, und Erzbischof Wichmann weist noch im Jahre 1158 den Abt von Nienburg an, daß er in mehreren Dörfern an der Elbe an Stelle der Heiden (Sorben), die der Kirche den Zins weigern, Christen ansiedeln möge.

Nur auf dem Wege der Kultivierung und Germanisierung, wie dies in der geschilderten vorbildlichen Weise seitens der Zisterziensermönche geschah, durch Einführung des deutschen bäuerlichen Elements, durch Gründung von deutschen Dörfern und Städten gelang es endlich, das Wendenland aus der finsteren Nacht des Heidentums zu erlösen und zum hellen Lichte des Christenglaubens zu führen.

8. Die geistlichen Ritterorden

An dieser Stelle müssen wir auch der beschützenden und kolonisierenden Tätigkeit der geistlichen Ritterorden gedenken.

Von diesen Gemeinschaften, die zur Zeit der Kreuzzüge aus einer Verbindung von Mönchswesen und Rittertum entstanden, kommen für unsere Heimat namentlich der deutsche Ritterorden, die Johanniter und die Tempelritter in Betracht.

Die deutschen Ritter verfügten in der Gegend von Halle und in Buro bei Koswig (Anhalt) über reiche Besitzungen, während die Templer in Mücheln bei Wettin, in Wörlitz und Gröbzig (Anhalt) und die Johanniter in Aken reich begütert waren.

Der Vorsteher einer Ordensgemeinschaft führte den Namen Komtur, und noch heute weist die Bezeichnung „Kommende“ (Komturei) auf den ehemaligen Ordensbesitz hin.

Die Mehrzahl jener Ritter wohnte auf größerem Landbesitz, den sie vom Landesherrn als Lehen empfingen.

Der Name Rittergut ist als Bezeichnung für jene Landgüter noch allgemein im Gebrauche.

Als Lehensträger waren die Ritter dem Landesherrn zum Kriegsdienste verpflichtet; in Friedenszeiten aber betrieben sie eifrig mit den ihnen untergebenen Bauern die Kolonisierung und den Anbau des Landes.

Vielfach versuchten die Ordensritter, in späterer Zeit sich der Oberhoheit ihrer Landesfürsten zu entziehen.

Ein Beispiel dafür bietet uns der Komtur des Deutschen Ordens in Buro bei Koswig.

Als Provinzial-Komtur zählte er zu den Landständen Anhalts und war bei den Landtagen zugelassen.

Dem anhaltischen Fürsten war er mit einem Eide verpflichtet.

Er hatte diesem Kriegsdienste zu leisten und auch zu den üblichen Landessteuern beizutragen.

Unter den anhaltischen Rittern, die im Jahre 1546 zur Unterstützung Fürst Wolfgangs von Anhalt vor Ingolstadt erschienen, befand sich auch der Komtur von Buro mit reisigen Knechten.

Im Jahre 1595 aber verweigerte der neuernannte Komtur unter Berufung auf den Ordensmeister, Erzherzog Maximilian von Österreich, die Zahlung der ausgeschriebenen Türkensteuer und die Anerkennung der fürstlichen Landeshoheit.

Der jahrelange Streit, welcher durch diese Weigerung entstand, wurde 1597 durch einen Vergleich beendet.

Der Komtur erkannte die anhaltische Landeshoheit an, aber statt der im Fürstentume üblichen Steuern zahlte er künftig jährlich nur „16 Taler gegen Quittung„.

Noch schlimmere Früchte als die Unbotmäßigkeit gegen den Landesherrn, zeitigte das Rittertum in der Zeit seines Niederganges, wo es namentlich nach der glanzvollen Hohenstaufenzeit, mit dem Schwinden der Kaisermacht als Raubrittertum sich allenthalben lästig machte.

Im verschwiegenen Walde, auf offener Landstraße überfielen die Räuber im Rittergewande den wehrlosen Kaufmann, nahmen ihm Gut und Leben, oder warfen ihn ins dunkle, feuchte Burgverließ, aus welchem meist nur der Tod, oder ein von seinen Verwandten aufgebrachtes hohes Lösegeld den Unglücklichen befreite.

Weder der Bauer im Frieden seines Hofes, noch der Bürger im Schutze seiner Mauern war vor den räuberischen Überfällen des entarteten Adels, dem „Auspochen“, wie sie es nannten, gesichert. Bis ins Ungemessene wuchsen die Fehden, welche mit oder auch ohne den Schein des Rechts angezettelt wurden und nur den einen Zweck verfolgten: sich am Gute eines mißliebigen Nachbars zu bereichern.

Einen charakteristischen Beitrag hierzu gibt Beckmann in seiner schon wiederholt angeführten „Historie von Anhalt“:

Der Ritter Bernd von Sprone leiht im Jahre 1420 von Ulrich Schenke Quast von Dornburg 60 rhein. Gulden und verpflichtet sich vor Zeugen, das Darlehen am nächsten Martinstage zurückzuzahlen.

Da er aber sein Versprechen nicht hält, so läßt ihn Ulrich Schenke an seine Verpflichtung mahnen.

Daraufhin sendet ihm der säumige Schuldner einen Fehdebrief zu, welcher seiner bezeichnenden Form wegen hier folgen möge:

„Wete, Qlrick Schenke, dat Ick, Bernd von Sprone, unde Hinrick Groningh unde Hans Myldenrich unde Claus Loroch unde alle myne Hulpen willen die sient sint, umme myne Rechtigkeet willen, de Ick do deck hebbe, des willen wy unse ere an deck bewaret hebben. Geschreven under Bernds Ingesigel von Sprone, des wy med den andern brucken.“

Unmittelbar darauf hat dann Bernd von Sprone die dem Ulrich Schenke gehörende Ortschaft Wendorf „gepucht und vordinget“ und einen Schaden angerichtet, den der Dornburger auf 300 rhein. Gulden schätzt.

Daraufhin sammelt der Geschädigte seine Leute zum Rachezuge gegen seinen Feind.

Doch hält er sich nicht in den gehörigen Grenzen, sondern schwärmte mit seiner Schar plündernd und verwüstend hinüber ins Kursächsische.

Da mehrfache Ermahnungen nichts fruchten, so ziehen auf das Geheiß des Kurfürsten endlich mehrere kursächsische Adlige gegen die Landschädiger.

Zuvor entbieten sie Schenks Landesherrn, Fürst Georg von Anhalt, zu sich auf den „Poldensberg“ (Apollensberg bei Wittenberg) und teilen ihm dort die Klage und den Entschluß ihres Kurfürsten mit. Während Fürst Georg nach Zerbst zurückkehrt, um auch seine Mannschaft gegen den Dornburger, aufzubieten, kommen ihm die Kursächsischen zuvor, nehmen Dornburg ein, plündern es und stecken Turm und Schloß in Brand.

Die ankommenden Zerbster rauben dann noch, was jene übrig gelassen haben.

Selbst geistliche Herren scheuten sich nicht, derartige Raub- und Plünderungszüge durch ihre Mannen ausführen zu lassen.

So beantwortet Bischof Burchard III. von Halberstadt einen Einfall des Grafen Heinrich von Hohenstein damit, daß er sein Kriegsvolk aus den Städten Quedlinburg, Aschersleben, Hettstedt ausbietet und von ihm das Hohensteiner Gebiet in schrecklicher Weise verwüsten läßt.

Die zügellosen Haufen streifen sogar über die Grenze hinüber ins Stollberger und Schwarzburger Land.

Aber die Grafen beider Herrschaften verbinden sich mit dem Hohensteiner und besiegen das bischöfliche Heer 1437 in einer blutigen Schlacht bei Uftrungen.

Noch heute bezeichnet der Name „Totenweg“ den Schauplatz dieses erbitterten Kampfes.

Um den räuberischen Überfällen besser wehren zu können, schlossen sich die Städte vielfach zu Schutz- und Trutzbündnissen zusammen; so im Jahre 1344 sieben Städte der Altmark und 1351 die Städte Magdeburg, Halle, Goslar, Braunschweig, Quedlinburg, Halberstadt und Aschersleben.

Aber leider ereignete es sich nicht selten, daß die Städte in schlecht verstandenem Interesse sich gegenseitig bekämpften.

Die Magdeburger förderten jedenfalls nur die unlauteren Absichten des Erzbischofs Günther, als sie auf dessen Anstiften 1406 der Stadt Zerbst den Krieg erklärten und mit 800 Reitern und 400 Mann Fußvolk plündernd und verwüstend in deren Gebiet einfielen.

Als infolge der verübten Greuel sich Fürst Albrecht von Köthen der Zerbster annimmt, da rücken die Magdeburger auch vor die Stadt Köthen und beschießen sie mit steinernen Kugeln.

Erst auf die Vorstellungen des Herzogs von Sachsen und des Markgrafen von Meißen stellen sie die Feindseligkeiten ein und schließen mit Zerbst und Köthen einen Vergleich.

Um die von dem Erzbischof Günther erfahrene Unbill zu rächen, fällt Fürst Albrecht im nächsten Jahre ins Erzstift ein.

Er wird aber geschlagen, und nun überzieht der Erzbischof Anhalt mit Krieg.

Insbesondere muß die Gegend um Dessau viel Ungemach erdulden. Gleichzeitig brechen auch die Magdeburger Bürger wieder gegen Zerbst auf, erobern und verbrennen die Vorstadt Ankuhn.

Durch Vermittelung des Herzogs Bernhard von Braunschweig kommt endlich im Jahre 1407 zwischen den streitenden Parteien zu Kalbe ein Friedensschluß zustande, ohne daß – wie der Chronist bemerkt – „einiges teil sonderbaren Nutzen von dem Kriege gehabt hätte.“

Der Schacher um die Krone, sowie Vasallenübermut raubten der Kaiserwürde Ansehen und Gewalt und machten sie unfähig, den Räubereien und fortgesetzten Fehden Einhalt zu tun.

So griffen denn, von der Not getrieben, einzelne Städte und Fürsten zur Selbsthilfe; sie schlossen sich zusammen, um durch Verkündigung eines „Landfriedens“ dem zersetzenden Fehdeunwesen in ihrem Machtbereiche zu steuern.

Bemerkenswert ist der Landfrieden, welcher im Jahre 1346 durch Erzbischof Otto von Magdeburg, Bischof Albert von Halberstadt, Kurfürst Rudolf von Sachsen, den Grafen von Anhalt u. a. zustande kam und 1385 erneuert wurde.

Gegen die Friedensbrecher wurde meist mit unnachsichtiger Strenge verfahren.

Graf Dietrich von Wernigerode mußte seinen Einfall in das Blankenburger Gebiet mit einem schimpflichen Tode büßen.

Er wurde gefangen genommen und getötet, seine Leiche aber von Pferden geschleift und schließlich zum warnenden Exempel an einem Baume aufgeknüpft.

Etwas glimpflicher verfuhr man mit dem Grafen Friedrich von Heldrungen, der den Landfrieden durch einen Überfall der beim Pfingsttanz versammelten Bürger von Aschersleben brach (1405). Durch einen geschickt gelegten Hinterhalt nahmen ihn diese aber gefangen und sperrten ihn am Turme des Rathauses in eine „hölzerne Klause“.

Fünf Jahre lang mußte der Friedensbrecher darin schmachten, bis er endlich im Jahre 1410 durch Vermittelung seiner Freunde freigelassen wurde, nachdem er ein hohes Lösegeld entrichtet und Urfehde geschworen hatte.

Ein ähnliches Schicksal ereilte den Grafen Albrecht von Regenstein, als dieser die Stadt Quedlinburg durch wiederholte Räubereien belästigte.

Die Erinnerung an ihn lebt in seinem angeblichen Gefängnisse, dem „Raubgrafenkasten“, welcher noch jetzt im Rathause von Quedlinburg gezeigt wird, und in Julius Wolffs Dichtung

„Der Raubgraf“ fort.

Erst durch den von Kaiser Maximilian im Jahre 1495 geschaffenen „ewigen Landfrieden“ und die Errichtung eines Reichskammergerichts wurde dem Fehdeunwesen dauernd Einhalt getan.