Eine kalte Novembernacht breitete ihren dunklen Schleier über die Welt. In kurzen heftigen Stößen fegte der Wind durch die engen Straßen der Festung Wittenberg und warf in kurzbemessenen Pausen Regenschauer gegen die Fenster, hinter denen schon seit Stunden alles Licht erloschen war. Man mußte mit dem Brennöl sparsam umgehen, denn es war böse Zeit – Kriegszeit und Not und Mangel an allen Orten und Enden im lieben Deutschland, vornehmlich aber in der von den Franzosen besetzten Stadt Wittenberg.

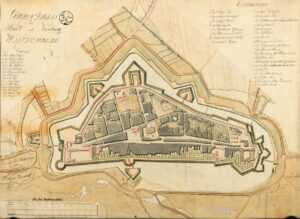

Wohl hatte der Kurfürst Friedrich August von Sachsen nach der für Preußen und seine Verbündeten so unglücklichen Schlacht von Jena und Auerstädt sich auf Drängen mit dem Welteroberer Napoleon verbündet, in der Hoffnung, damit seinem Lande die Kriegslasten zu erleichtern, sah sich aber in dieser Erwartung getäuscht. Wohl hatte ihm Napoleon den Titel eines Königs verliehen, was ja nichts kostete – zeigte sich aber im übrigen nicht geneigt, dem Lande eine bevorzugte Stellung einzuräumen. So mußte der neugebackene König von Napoleons Graden den französischen Truppen neben anderen Plätzen auch die Festung Wittenberg einräumen, deren Bewohner damit Jahren der ärgsten Drangsale und der bittersten Not entgegengingen. Die französische Besatzung, an ihrer Spitze der von Eigennutz beseelte rücksichtslose Gouverneur Lapoype, hausten in der Stadt des Verbündeten mit roher Willkür und Gewalt wie in Feindesland. Nichts war vor ihren Händen sicher, nicht das persönliche Eigentum, nicht die Stätte der Wissenschaft, die Universität, nicht die Gotteshäuser, nicht einmal die heiligsten Erinnerungszeichen an Wittenbergs große Vergangenheit, die Reformation. So hieb man – um nur eins anzuführen – die Luthereiche vor dem Elstertore nieder und verwandelte sie in Brennholz.

Unterdessen war die Völkerschlacht bei Leipzig geschlagen worden, die den für unbesiegbar gehaltenen Napoleon von seiner stolzen Höhe herabstürzte. Trotzdem hielten die Franzosen noch immer Wittenberg und andere feste Plätze besetzt, in der Hoffnung, ihrem Kaiser würde es gelingen, mit neuer Macht wiederkehren und das Schicksal zu wenden.

Da die Sachsen noch während der Leipziger Schlacht zu den Verbündeten übergegangen waren, so nahm die französische Besatzung dies zum Anlaß, jedwede Rücksicht auf die unglücklichen Bewohner Wittenbergs fallen zu lassen. Sie behandelte die Stadt als feindliches Gebiet und gestattete sich die schlimmsten Gewalttaten. Um das Maß der Leiden voll zu machen, rückten Ende Oktober 1813 die Preußen unter Generalmajor von Dobschütz gegen die Stadt, die nun alle Schrecken der Belagerung und Beschießung durchkosten mußte. In diese Zeit fällt unsere Erzählung, die, wie wir vorweg bemerken wollen, in allen Einzelheiten den geschichtlichen Tatsachen entspricht.

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

aus: Archiv des HV WB

Der Wachtposten, der auf dem Festungswalle des Brückenkopfes hin und her schritt, hüllte sich fröstelnd in seinen Mantel. Sein Auge glitt über den breit und dunkel dahinflutenden Elbstrom, dessen Wellen klatschend an die Brückenpfeiler schlugen. Es blieb endlich an dem schwаchen Lichtschein haften, der auf dem Wasser unterhalb der Elbbrüde auf und nieder schwankte. Dort lag die Schiffsmühle des Müllers Hubrig, der im nahen Pratau sein Heimwesen hatte, jetzt aber von den Franzosen in widerrechtlicher Weise auf der Mühle festgehalten wurde. Schon seit Monaten lag in dieser eine französischе Wachе, welche die Aufgabe hatte, den Elbstrom zu beobachtеn. Die Franzmänner schalteten im Eigentum des Müllers in der rücksichtslosesten Weise, sie zwangen ihn zu allerlei Dienstleistungen, zur Lieferung von Lebensmitteln, die seine Angehörigen aus dem Dorfe herbeischaffen mußten. Seit einer Woche hatte sich Hubrigs Lage noch verschlimmert. Die preußischen Belagerungstruppen hatten den durch Wittenberg fließenden Bächen das Wasser abgeschnitten und dadurch die Stadtmühle außer Betrieb gesetzt. Der Kommandant der Festung zwang daher Hubrig, auf seiner Schiffsmühle das für der Besatzung der Festung notwendige Mehl zu mahlen. Er mußte daher Tag und Nacht die Mühle in Betrieb halten, durfte keinen Fuß von dieser setzen und wurde von den Franzosen wie ein Gefangener behandelt. – Kein Wunder, daß Hubrig, in dessen Brust ein braves deutsches Herz schlug, seine fremden Peiniger als seine und des Vaterlandes Feinde grimmig haßte und mit glühender Seele den Tag der Befreiung herbeisehnte.

Wiederholt hatte seine Frau ihn auffordern lassen, nach Hause zu kommen, wo seine Anwesenheit nötig sei, aber der die Wache befehligende französische Offizier hatte seine diesbezügliche Bitte immer wieder schroff abgelehnt und Befehl gegeben, Hubrig unter allen Umständen am Verlassen ber Schiffsmühle zu hindern. Erst heute war es ihm endlich auf seine flehentlichen Vorstellungen hin gelungen, einen kurzen Urlaub zu erlangen. Seine Familie hatte in der Not zu einer List gegriffen und mitteilen lassen, daß Hubrigs Frau schwer erkrankt sei und ihren Mann dringend zu sprechen begehre. Als der geängstete Müller in Pratau ankam, traf er seine Frau zwar in schwerer Sorge aber doch wohl behalten an. Freilich erwartete ihn hier eine neue unangenehme Ueberraschung. Ein preußischer Offizier war angekommen, der ihn barsch aufforderte, seine den Franzosen geleistete Unterstützung einzustellen, widrigenfalls seine Schiffsmühle von der am Probsteiwalde errichteten preußischen Batterie in den Grund geschossen werden würde. Vergeblich wendete Hubrig ein, daß er sich nur der Gewalt gefügt habe, und das er im Herzen längst auf der Seite der Preußen stehe – der Offizier blieb bei seiner Forderung und gestand ihm nur als Aeußerstes einen Tag Bedenkzeit zu. Mit schwerem Herzen nahm der Müller von seiner Familie Abschied. Vergebens beschwor ihm seine Frau mit Tränen in den Augen, daheim zu bleiben und die Schiffsmühle ihrem Schicksal zu überlassen, vergebens umklammerten die Kinder bittend seine Knie – Hubrig dachte an sein den Franzosen gegebenes Wort und an das Schicksal, welches seinem Eigentum bei einem Wortbruch drohte.

aus: Archiv des HV WB

In tiefem Sinnen stand er nun vor dem klappernden Räderwerk, vergebens zermarterte er sich den Kopf nach einem Ausweg. Folgte er dem Befehl des preußischen Offiziers, so besaßen die Franzosen, in deren Gewalt er sich befand, Mittel genug, um ihn ihrem Willen gefügig zu machen. Weigerte er sich aber, den Weisungen der Preußen nach zu kommen, dann mußte er gewärtigen, daß schon am übernächsten Tage sein Eigentum als Trümmerhaufen in den Fluten der Elbe versank und ihn zum armen Mann machte, abgesehen von dem Ungemach, das außerdem ihm und seiner Familie drohte. Aus diesem qualvolen Grübeln weckte ihn der wiederholte barsche Ruf der französischen Wache. Die vier Franzmänner saßen in der „Feiste“ – dem kleinen Wohnraum der Mühle – und verkürzten sich die Zeit mit Kartenspiel Dabei rauchten Sie aus kurzen Tonpfeifen einen beißenden Tabak, der einen übelriechenden Qualm verbreitete. An der Decke des niedriegen Raumes schwankte eine Laterne und verbreitete ein spärliches Licht.

„Was mag das Franzosenpack wieder wollen“, murmelte Hubrig ingrimmig, als der Ruf sich dringender wiederholte Widerwillig trat er durch die niedrige Tür.

„Meunier,“ herrschte ihn der eine an, den sie Charles nannten, „in deine verdammten Mühl es sein sehr kalt. Mak er uns was Warmes.“

Der Müller zuckte schweigend mit den Schultern.

„Na, sperre dich nicht“ nahm ein anderer, ein Westfale von Geburt, das Wort. „Ich weiß, du hast von Pratau heute allerlei mitgebracht. Aus dem Korbe guckte auch eine Flasche. Her damit, sonst – -“ er machte eine nicht mißzuverstehende Gebärde.

Der Müller entfernte sich und kehrte gleich darauf mit einer Flasche Rum zurück. Der Zunächstsitzende riß sie an sich, entfernte den Kork, und nachdem er an der Flasche gerochen, tat er ein paar kräftige Schlucke, worauf er sie dem Nachbar reichte, der gleichfalls sich anschickte, den Inhalt in seiner Gurgel zu gießen. Aber der Westfale entriß ihm die Flasche.

„Wenn ihr den Rum vorher sauft, dann bekommen wir natürlich nichts Warmes. Hier, Müller, wandte er sich an diesen,

„nimm die Flasche und braue uns einen steifen Grog.“

Hubrig nahm den Rum und stellte ihn vor sich auf den Boden. Dann goß er in einen neben dem kleinen Kanonenofen stehenden Topf Wasser und stellte ihn auf dest Ofen, dessen Feuer er durch einige Holzstücke zur hellen Flamme anfachte.

„Nimm nicht zuviel Wasser“, mahnte der Westfale, damit der Grog ordentlich stark wird, denn ’s ist heute verdammt kalt.“

„Ihr werdet zufrieden sein, antwortete der Müller, wobei ein böses Lächeln um seinen Mund spielte. In seinem Kopfe war ein tollkühner Plan gereift. Während die Franzosen wieder zu den Karten griffen, begann das Wasser im Topfe zu kochen. Der unfreiwillige Koch goß den Inhalt der Flasche hinein, dann zog er blizschnell aus seiner Westentasche ein Papier und schüttete ein weißes Pulver in die kochende Michung. Ein Blick auf seine Peiniger belehrte ihn, daß diese nichts bemerkt hatten.

Gleich darauf stellte er den Topf auf den Tisch. Die Franzosen füllten ihre Trinkgefäße und schlürften mit Behagen das heiße Getränk. Sie ließen nicht nach, bis der Topf bis auf den letzten Rest geleert war. Bald aber tat der starke Trank seine Wirkungung. Einer nach dem andern sant hintenüber, und bald verkündete lautes Schnarchen, daß die Franzmänner in tiefem Schlafe lagen.

Ein diabolisches Lächeln ging bei diesem Anblick über das Gesicht des Müllers. Er rüttelte einen nach dem andern unsanft bei den Schultern – aber keiner erwachte. Nur Charles lallte schlagtrunken: „Meunier, Meunier, Grog gut sein“.

Gleich darauf schnarchte er weiter.

Eilfertig ergriff Hubrig jetzt die an der Wand lehnenden Gewehre der Franzosen und trug sie hinaus. Dann nahm er die Laterne von der Decke und begab sich паch dem hinteren Teile der Mühle, wo er das starke Tau lõste, mit welchem diese am Ufer festgehalten wurde. Hierauf ergriff er eine Stange und stiß mit dieser das Floß, welches die Mühle trug, in die Strömung, die diese rasch stromabwärts führte.

Der Wach!posten auf dem Walle des Brückenkopfes lauschte angestrengt in die Dunkelheit hinaus. Er glaubte, aus der Gegend der Schiffsmühle ein eigentümliches Geräusch vernommen zu haben. Auf dem Elbstrom glitt jetzt ein dunkler ungewisser Schatten vorüber. Pflichtgetreu ließ der Soldat den Anruf erschallen, und als ihm keine Antwort wurde, feuerte er sein Gewehr nach der Richtung hin ab.

Klatschend schlug die Flintenkugel in das Dach der Schiffsmühle. Der fieberhaft erregte Müller steckte für wenige Augenblicke den Kopf durch die Tür der Kammer. Die gleichmäßigen Atemzüge der Schläfer zeigten ihm, daß diese nichts von den Vorgängen gemerkt hatten.

aus: Archiv des HV WB

Mit immer größerer Geschwindigkeit trieb das sonderbare Fahrzeug dahin, und der Müller mußte alle Kraft anwenden, um es in der Fahrtrichtung zu halten. Erleichtert atmete er auf, als die letzten Festungswerke passiert waren. Der Morgen graute schon, als er sich dem Dorfe Apollensdorf näherte, Nun aber entstand eine neue Gefahr:

Der Wachtposten der dort lagernden preußischen Truppen hatte die aus dem Dunkel gespenstisch auftauchende Mühle bemerkt, und in der Annahme einer französischen Kriegslist eröffnete er ein Gewehrfener auf diese, welches Dach und Wände an mehreren Stellen durchlöcherte. Nur mit großer Mühe und unter steter Todesgefahr gelang es Hubrig, die Preußen zum Einstellen des Feuers zu bewegen. Mit kräftigen Stößen steuerte er die Mühle zum Ufer, warf den herbei eilenden Soldaten das Haltetau zu und ließ den Anker fallen, wodurch das Gefährt zum Stillstand kam. Mit fliegenden Worten verständigte er die Preußen und führte diese zu seinen Gefangenen.

aus: Archiv des HV WB

Der Westfale war durch den Lärm und durch die Erschütterung, welche das Aulegen der Mühle verursachte, aus seinem tiefen Schlafe erwacht. Er rieb sich verwundert die Augen und starrte die eintretenden preußischen Krieger ungläubig wie eine Traumerscheinung an. Plötzlich aber wurde ihm der Ernst der Lage klar.

„Verrat! Verrat!“ schrie er und griff nach seinem Gewehr, und als er dieses nicht fand, wollte er sich auf den hohnlachenden Müller stürzen, doch die starken Fäuste der preußischen Soldaten zwangen ihn auf die Knie, und zähnelnirschend fügte er sich in sein Schicksal. Die andern drel, die durch das Geschrei erwachten, wurden mit leichter Mühe überwältigt. Die drohenden Gewehrläufe machten ihnen bald die Siluation klar, und willig ließen sie sich ans Ufer und ins preußische Lager transportieren, wohin der Müller sie begleitete.

Der Lagerkommandant lachte hellauf, als dieser ihm die Vorgänge der verflossenen Nacht schilderte. Er klopfte Hubrig auf die Schulter und rief:

„Das war ein Heldenstücklein, Meister Müller, wie es nicht oft vorkommt. Ich werde dafür sorgen, daß es an zuständiger Stelle bekannt wird, damit euer Mut den gebührenden Lohn erhält.“

Hubrig kehrte am nächsten Tage unter sicherem Schutz auf einem Umwege zu den Seinen nach Pratau zurück. Diese waren seit dem unerklärlichen nächtlichen Verschwinden der Schiffsmühle in größter Sorge um ihn gewesen, die sich nun in helle Freude verwandelte.

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

Nach der Einnahme Wittenbergs durch die Preußen in der Nacht vom 12. bis 13. Januar 1814 wurde die Schiffsmühle wieder an ihren alten Platz am Brückentopf gebracht. In den dreißiger Jahren aber wollte die Militärbehörde Hubrig zwingen, diesen Platz aufzugeben, weshalb dieser sich genötigt sah, unter Schilderung der vorstehend geschilderten Vorgänge die Hilfe des preußischen Königs anzurufen.

Im Jahre 1837 verfügte Friedrich Wilhelm III. durch Kabinettsorder, das der wackere Mann als Lohn für seine mutige Tat das Recht erhalten solle, für seine Mühle sich, dauernd den besten Platz in der Elbe auszusuchen. Als jedoch mit Einführung der Damfschiffahrt der Schiffsverkehr auf dem Elbstrom immer stärker wurde, bildete die Schiffsmühle für diesen ein stetes Hindernis, weshalb die Stromverwaltung auf Beseitigung der Mühle drang. Der mutige Müller war unterdessen gestorben, aber seine Nachkommen waren selbstverständlich nicht geneigt, ihr Recht ohne weiteres aufzugeben und forderten unter Hinweis auf das vom König verliehene Privileg eine entsprechende Entschädigung. Es kam darüber zu einem langwierigen Prozeß, und erst dem Enkel unseres Helden gelang es im Jahre 1867 in letzter Instanz vor dem Landgerichte in Torgau ein obsiegendes Urteil zu erlangen. Danach war der preußische Staat gehalten, für Ablösung bes Privilegs an Hubrig eine namhafte Entschädigung zu zahlen, worauf die denkwürdige Schiffsmühle aus dem Elbstrom entfernt wurde.

Geschichtliche Erzählung von Richard Erfurth †

aus: O du Heimatflur vom 18.01.1925