Das neue Jahr ist Anlass genug, auf die Herausgabe des ersten Elbe-Schifffahrtskalenders vor nunmehr 100 Jahren zu erinnern.

Es war eine Zeit, in der die größten Elbstrom-Regulierungen (Uferbefestigungen und Eindeichungen) durchgeführt bzw. zum Abschluss gebracht wurden.

Die Kettenschifffahrt hatte ihren Höhepunkt erreicht -1874-1895 gab es eine durchgängige Kette in der Gesamtlänge von 726 km von Melnik bis Hamburg -.

Die Entwicklung der übrigen Dampfschifffahrt mit Schaufelräderantrieb (speziell Seitenrad) strebte das Optimum an, bezogen auf den Wirkungsgrad.

Es wurde danach zu einem Bedürfnis für alle Schiffer, Flößer und sonstigen mit der Elbe verbundenen Gewerken, ein Sammelwerk über die Elbschifffahrt und den Strom in Form von Tabellen und Fakten zu besitzen.

Dieser Wunsch wurde mit der 200 Seiten zählenden ersten Ausgabe 1883 (Verlagsort Teplitz) zur vollen Zufriedenheit erfüllt.

Dem Kalendarium, noch unterteilt in protestantisch und katholisch, folgen die allgemeinen Post- und Telegraphenbestimmungen, gesondert für Österreich — Ungarn und – für Deutschland.

Auch die Angaben für Ebbe und Flut fehlten nicht für den Flussverlauf bis zur Gezeitengrenze (30 km elbaufwärts von Hamburg).

Ein mehrseitiger Abriss über das wasserwirtschaftliche Einzugsgebiet der Elbe weist nach, das eigentlich die Moldau das Prädikat des Quellflusses der Elbe verdient hätte, denn dieser Fluss war schon vor über 100 Jahren vom oft besungenen Zusammenfluss von Melnik an 241 km flussaufwärts schiffbar.

Es versteht sich, dass man damals von der Größe der „Schiffsgefäße“ andere Vorstellungen hatte als heute.

Im Weiteren wird an den fortschrittlichen Beschluss des Norddeutschen Bundes von 1870 erinnert, nachdem die letzten Reste der Elbzölle gänzlich aufgehoben wurden (1842 gab es noch 14 Zollstellen an der Elbe).

Die Leinpfade für die Bomätscher (Treidelknechte) waren allerdings immer noch von den Elbuferstaaten in Ordnung zu halten, schließlich hatte man auch noch nicht das richtige Zutrauen zur Technisierung auf der Elbe.

Die Tragfähigkeit der verkehrenden Schiffe betrug um 4000 Zentner. Die Segelschiffe wurden bei Windstille immer noch elbaufwärts durch Menschen oder Zugvieh gezogen.

Der Aufschwung der Kettenschifffahrt war die Ursache, dass sich parallel die Anzahl der Kähne

„mit thunlichst großer Tragfähigkeit vorteilhaft machte. Sodann sind der Elbe auch die größeren oder sogenannten böhmischen Zillen eigenthümlich. Ihr Tiefgang ist leer 0,16 Meter, beladen 1 Meter, und sie wurden früher nur zu einer Thalfahrt benutzt und in Hamburg zu Nutzholz zerschlagen.“

Es gibt eine gesonderte Frachtliste für diese Zillen, denn es durften im Wasser nur unverderbliche Güter verfrachtet werden. Interessant auch, dass im Jahr 1883 nicht mehr als 6-7 Reisen zwischen Böhmen und Hamburg die Regel waren (heute 12-15 Reisen bei halber Besatzung).

Die nachfolgenden Tabellen haben, abgesehen vom Pegel¬Null-Punkt, noch volle Gültigkeit.

So ist für jeden Ort an der Elbe die genaue Höhenangabe, Strombreite. Gefälleverhältnisse auf einen Kilometer bezogen und relative Gefälle abzulesen.

Demnach beträgt das Gefälle der Elbe in unserem Kreisgebiet etwa 10 Meter, was etwa 22 cm/Kilometer entspricht.

Geändert hat sich zwischenzeitlich das geografische Ortsverzeichnis, denn vor 100 Jahren lag die Wittenberger Elbbrücke noch am Elbkilometer 319,6 (jetzt km 214).

Ursache war, dass 1876 bei Melnik (damalige österreichisch-sächsische Grenze) die Kilometrierung der Elbe mit Null begonnen wurde.

Um 1900 wurde dieser Bezugspunkt um 107 km elbabwärts nach Schöna/ Schmilka (zur sächsisch-böhmischen Grenze) verlegt.

Für die Abwicklung des Schiffsverkehrs waren die Gesetze der Elbe-Akte von 1821 und der Additional-Akte von 1844 fast vollständig gültig.

Der Artikel I dieser Gesetze beginnt:

„Die Schiffahrt auf der ganzen schiffbaren Elbe ist sowohl für den Transport von Personen als auch Gütern völlig frei und steht den Schiffern aller Nationen zu.“ .

„Alle besonderen Begünstigungen und Privilegien einzelner Corporationen und Individuen sind gänzlich aufgehoben und sollen in Zukunft auch Niemanden ertheilt werden.“

Leinpfade waren durch die Elbuferstaaten instand zu halten, und es war auch dafür Sorge zu tragen, daß durch Schiffsmühlen und andere Räderwerke „keine Erschwerung der Schifffahrt verursacht werde.“

Die Tiefe des Fahrwassers der Elbe ist „durch geeignete Maaßregeln zwischen Hamburg und Tetschen auf eine Tiefe von wenigstens drei Fuß rheinl. zu erhalten“ (94,155 cm).

Für die Ausrüstung der Schiffe war vorgeschrieben, dass sie mit vollkommen tauglichen Schiffs-Requisiten, insbesondere mit guten Zugleinen und starken Seilen“ zu versehen sind.

Dampfschiffe waren verpflichtet, den Segelschiffen und Flößen auszuweichen, Hundert Jahre später ist die antriebslose Schifffahrt gänzlich verboten.

Der § 22 regelte den Transport von Pulver-Transporten:

„Schiffe, welche Schießpulver geladen haben, müssen eine schwarze Flagge führen und dürfen nicht bei Nacht fahren. An den Fahrzeugen, deutet insbesondere Dampfschiffen, haben sie möglichst fern vor dem Winde zu bleiben.“

Offensichtlich hatte man Angst vor Funkenflug.

Die Benutzung des Schutzhafens (speziell im Winter) zu Wittenberg mit einer Kapazität von 80 Schiffen war mit erheblichen Abgaben verbunden.

So waren für ein Segelschiff oder einen Schleppkahn für jede 500 Zentner Tragfähigkeit 5 M, für einen Kettendampfer 110 Mark und für ein Personendampfschiff, 120 Mark zu entrichten.

Ganz verblüffend ist, dass es Dampfschiffe gegeben haben muss, die ihre seitlichen Radkästen und Antriebsräder demontieren konnten, denn diesen Schiffstypen wurde im Wittenberger Hafen 100 Mark Preisnachlass gewährt.

Gänzlich Befreit von der Abgabe sind:

„Fahrzeuge, welche dem Könige, dem Preussischen Staate oder dem Deutschen Reiche gehören …“

Zur Verladung standen jedoch vorerst 200 m gepflasterte Böschung zur Verfügung.

Auch fehlt in diesem denkwürdigen Buch eine Übersicht der zollfreien Proviantmenge pro Schiffer nicht.

So war auszugsweise die Mitnahme von 5 Pfund Branntwein, 5 Pfund Essig in Krügen, 3 Pfund Butter, 6 Pfund Zucker, Fleisch oder Speck, 10 Pfund Heringe und 1 Pfund Kochsalz erlaubt.

Für die Raucher waren zusätzlich 1 Pfund Rauchtabak, Tabakblätter oder deren Stängel zugelassen. Das Buch schließt mit einer Statistik über den Elbeverkehr ab, wobei der Vergleich der Anzahl der Schiffseinheiten zugunsten des Elbstromes ausgeht.

Demnach verkehrten 1877 mehr als die Hälfte aller in Deutschland registrierten Schiffe, nämlich 7 907 Fahrzeuge, auf der Elbe.

Etwa 10 000mal müssen Schiffe (einschließlich Flöße) im Jahre 1881 unser Kreisgebiet, entsprechend den statistischen Auswertungen, passiert haben.

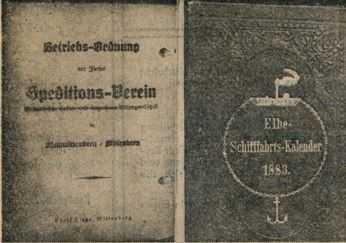

Das die Kettenschiff – fahrt auf der Elbe um 1883 den Höhepunkt hatte, deutet schon der Einband des Elbe-Schifffahrt-Kalenders an.

Das die Kettenschiff – fahrt auf der Elbe um 1883 den Höhepunkt hatte, deutet schon der Einband des Elbe-Schifffahrt-Kalenders an.

Karl Jüngel †

***

aus: Freiheit vom Januar 1983